6. November 2015

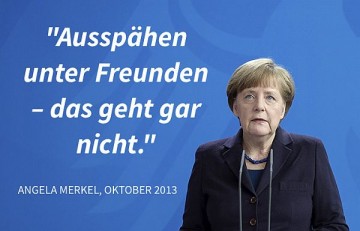

Die Bundesregierung hat trotz schärfster Proteste der Opposition dem Geheimdienst-Untersuchungsausschuss des Parlaments noch immer die Einsicht in die NSA-Selektorenlisten verweigert, die fast 40.000 problematische Suchbegriffe enthalten sollen. Der stattdessen von der Bundesregierung eingesetzte Sondergutachter Dr. Kurt Graulich, ehemaliger Richter am Bundesverwaltungsgericht, hat einen Prüfbericht erstellt und ist nun als Sachverständiger vom Untersuchungsausschuss geladen.

Die Bundesregierung hat trotz schärfster Proteste der Opposition dem Geheimdienst-Untersuchungsausschuss des Parlaments noch immer die Einsicht in die NSA-Selektorenlisten verweigert, die fast 40.000 problematische Suchbegriffe enthalten sollen. Der stattdessen von der Bundesregierung eingesetzte Sondergutachter Dr. Kurt Graulich, ehemaliger Richter am Bundesverwaltungsgericht, hat einen Prüfbericht erstellt und ist nun als Sachverständiger vom Untersuchungsausschuss geladen.

Geheime Dokumente, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen, zeigen, dass Graulich in seinem Abschlussbericht wichtige rechtliche Einschätzungen ohne Quellenangabe aus einem vertraulichen, vier Seiten langen Kurzgutachten des Bundesnachrichtendienstes abgeschrieben hat und somit als ein parteiliches Sprachrohr des BND zu bewerten ist.

Die Süddeutsche erläutert:

Das Gutachten behandelt zwei für den BND elementare Rechtsfragen. Da ist zum einen die sogenannte Weltraumtheorie, die sich der BND zurechtgelegt hat. Danach soll es zulässig sein, dass der BND Datenströme, die er über seine Satellitenabhörstation in Bad Aibling aus dem Weltraum gefischt hat, ohne jede rechtliche Einschränkung an die Spionage-Partner von der NSA weiterleitet. Für den BND stehen im Weltraum erhobene Daten nämlich nicht unter dem Schutz des Grundgesetztes. Zudem geht es um den Umgang mit Metadaten, die der BND grundsätzlich für nicht personenbezogen hält. Und damit rechtlich für vogelfrei.

Nach der Sitzung des Untersuchungsausschusses konstatiert heise online:

Vertreter der Opposition und der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die vom Bundesnachrichtendienst (BND) abgelehnten NSA Selektoren, Kurt Graulich, lieferten sich am Donnerstagabend einen heftigen Schlagabtausch im Bundestag. Der frühere Richter am Bundesverwaltungsgericht treffe in seinem Prüfbericht "falsche Feststellungen", warf der Linke André Hahn ihm im NSA-Untersuchungsausschuss vor. Seine Fraktionskollegin Martina Renner hieb in die gleiche Kerbe: "Ich wäre froh gewesen, wenn Sie sich sachkundig gemacht hätten."

Bereits am

Bereits am