8. Mai 2015

Dem Recherche-Verbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sind Unterlagen zugespielt worden, die die Regierungspolitik hinsichtlich der NSA-Affäre neu beleuchten. Dazu lohnt ein kurzer Rückblick.

Dem Recherche-Verbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sind Unterlagen zugespielt worden, die die Regierungspolitik hinsichtlich der NSA-Affäre neu beleuchten. Dazu lohnt ein kurzer Rückblick.

Mitte August 2013 herrschte in Berlin noch immer große Aufregung aufgrund der Enthüllungen des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden. Im September war Bundestagswahl und Kanzlerin Angela Merkel musste sich gegen den Vorwurf erwehren, sie würde die US-Bespitzelung in Deutschland und Europa dulden.

Nach der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums am 12.08.2013 erklärte Kanzleramtschef Ronald Pofalla auf einer Pressekonferenz: Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland sei „vom Tisch“. Und: "Die US-Seite hat uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten" – einen gegenseitigen Spionage-Verzicht. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) ergänzte kurz darauf: "Wir haben die Zusage, dass ein solches Abkommen bald geschlossen werden kann" – möglicherweise noch vor der Bundestagswahl. Nach der Wahl wurden die Gespräche im Januar 2014 dann für gescheitert erklärt.

Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigen nun, dass es weder das Angebot eines No-Spy-Abkommens noch überhaupt konkrete Verhandlungen darüber gegeben habe. Dies gehe aus E-Mails hervor, die dem Recherche-Verbund vorliegen.

Wunschdenken oder bewusste Täuschung der Regierung Merkel? Die Dokumente belegen, dass die US-Seite nie vorhatte, mit Deutschland einen gegenseitigen Spionageverzicht zu vereinbaren und sich auf deutschem Boden an deutsche Gesetze zu halten. Sie versicherten nur, sich an amerikanische Gesetze zu halten.

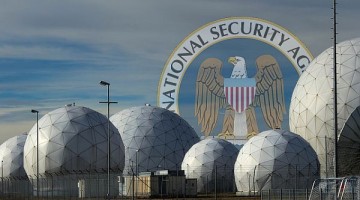

Der US-Geheimdienst NSA betreibt weltweit eine anlasslose Massenüberwachung. Nach amerikanischer Rechtsauffassung ist das völlig legitim… solange keine US-Bürger betroffen sind. Entgegen den Beteuerungen höchstrangiger Geheimdienstdirektoren ist diese Massenüberwachung aber schon längst heimlich auch auf amerikanische Staatsbürger ausgeweitet worden. Dies ergibt sich aus den Dokumenten des Whistleblowers Edward Snowden.

Der US-Geheimdienst NSA betreibt weltweit eine anlasslose Massenüberwachung. Nach amerikanischer Rechtsauffassung ist das völlig legitim… solange keine US-Bürger betroffen sind. Entgegen den Beteuerungen höchstrangiger Geheimdienstdirektoren ist diese Massenüberwachung aber schon längst heimlich auch auf amerikanische Staatsbürger ausgeweitet worden. Dies ergibt sich aus den Dokumenten des Whistleblowers Edward Snowden.